Das Clickertraining hat sich über Jahrzehnte hinweg aus den Erkenntnissen der Lernpsychologie und Verhaltensforschung entwickelt. Seine Wurzeln reichen bis in die experimentelle Psychologie des späten 19. Jahrhunderts zurück, als Forscher begannen, die Mechanismen des Lernens systematisch zu untersuchen. Die heutige Form des Clickertrainings basiert auf der operanten Konditionierung, die sich aus einer Reihe wissenschaftlicher Entdeckungen über die Verstärkung und Steuerung von VerhaltenVerhalten bezeichnet alle äußeren und inneren Aktivitäten eines Lebewesens, die durch Reize aus der Umwelt oder aus dem eigenen Körper ausgelöst werden. Es umfasst sowohl bewusste als auch unbewusste Handlungen... » Weiterlesen entwickelt hat. Die Geschichte dieser Methode zeigt, wie sich theoretische Forschung in eine praktische Technik verwandelt hat, die weltweit in der Tierausbildung und darüber hinaus Anwendung findet.

Vom traditionellen Tiertraining zur Verhaltensforschung: Die ersten Schritte zur Wissenschaft des Lernens

Bevor die wissenschaftliche Erforschung des Lernens begann, basierte das Tiertraining über Jahrhunderte hinweg auf Erfahrung, Intuition und traditionellen Methoden, die oft von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Besonders im Umgang mit Nutztieren, Jagdhunden und Zirkustieren entwickelten sich verschiedene Techniken, die jedoch meist auf Strafe, Wiederholung und rudimentären Belohnungssystemen beruhten. Ohne ein tiefgehendes Verständnis der Lernmechanismen erfolgte das Training nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum: Erfolgreiches Verhalten wurde durch praktische Erfahrung erkannt und wiederholt, während unerwünschtes Verhalten oft mit Gewalt oder Entzug von Ressourcen unterdrückt wurde.

Schon früh erkannte man, dass Tiere auf Belohnungen positiv reagierten, doch systematische Verstärkungstechniken waren noch nicht entwickelt. Insbesondere im Bereich der Dressur von Pferden, Hunden und Wildtieren kamen meist Methoden zum Einsatz, die DruckDruck bezeichnet im Pferdetraining einen Reiz, der das Pferd zu einer bestimmten Reaktion veranlassen soll. Dieser kann physisch (z. B. Schenkeldruck oder Zügelzug) oder psychisch sein. Druck basiert oft auf... » Weiterlesen und Zwang beinhalteten. Während in der Jagdhund- und Hirtenhundausbildung bereits gezielte SignaleEin Signal ist ein Zeichen oder Reiz, der für das Tier eine Bedeutung hat und ein Verhalten auslöst oder einen emotionalen Status hervorruft. Es zeigt dem Tier an, dass es... » Weiterlesen mit BelohnungEine Belohnung ist eine Konsequenz, die vom Tier als angenehm empfunden wird, aber nicht zwingend dazu führt, dass das vorherige Verhalten häufiger auftritt. Umgangssprachlich wird Belohnung oft mit Verstärker gleichgesetzt-... » Weiterlesen oder Korrektur kombiniert wurden, blieb das Training insgesamt unsystematisch und stark abhängig von individuellen Trainern und ihrer Erfahrung.

Eine unbewusste Form der klassischen Konditionierung existierte jedoch bereits vor ihrer wissenschaftlichen Definition. Schließlich wurden insbesondere Nutztiere schon seit langer Zeit ausgebildet, um den Menschen zu unterstützen. Und gerade auch die Geschichte der Reitkunst ist schon Jahrtausende alt und konnte sich nur entwickeln, weil es überlieferte und relativ konsequent angewandte Theorien zur Ausbildung der Tiere gab. Ebenso verstanden Tiere in menschlicher Obhut natürlich auch damals schon, dass bestimmte Handlungen zu positiven oder negativen Ergebnissen führten, auch wenn dieses Lernen nicht bewusst gesteuert wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gesetzmässigkeiten des Lernens immer schon existierten, auch wenn diese noch nicht erforscht waren. Ebenso wie die Schwerkraft keine Erfindung der Wissenschaft war, nur, weil diese noch niemand erforscht oder benannt hatte.

Die wissenschaftlichen Ursprünge: Thorndike, Pawlow und Watson (1890–1930)

Die ersten bedeutenden Beiträge zur Erforschung des Lernens stammen aus den Arbeiten von Edward Thorndike, Iwan PawlowEin russischer Physiologe, geboren 1849 und verstorben 1936, der als Begründer der klassischen Konditionierung bekannt wurde. Er wuchs in einer streng religiösen Familie in Rjasan auf und begann sein Studium... » Weiterlesen und John B. WatsonEin amerikanischer Psychologe, geboren 1878 und verstorben 1958, der als Begründer des Behaviorismus gilt. Er wuchs in einer ländlichen Gegend von South Carolina auf und begann seine akademische Laufbahn mit... » Weiterlesen, die das Fundament für die spätere Verhaltensforschung legten. Ihre Erkenntnisse über die Mechanismen des Lernens waren entscheidend für die Entwicklung des Clickertrainings, da sie erstmals systematisch erklärten, wie Tiere und Menschen durch Verstärkung, Reizverknüpfung und Umweltkontrolle lernen.

Edward Thorndike und die Gesetze des Lernens

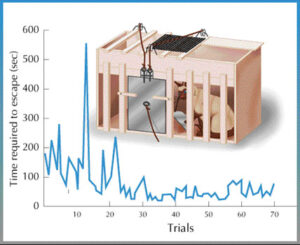

Edward Thorndike führte Ende des 19. Jahrhunderts Experimente mit Katzen in sogenannten Problemkäfigen („Puzzle Box“) durch. Diese Käfige enthielten einfache Mechanismen – beispielsweise Hebel oder Schnüre –, die die Tiere zufällig betätigten, um eine Tür zu öffnen und an eine Belohnung (meist Futter) zu gelangen. Thorndike beobachtete, dass die Katzen mit jeder Wiederholung des Experiments schneller lernten, den richtigen Mechanismus zu nutzen.

Edward Thorndike führte Ende des 19. Jahrhunderts Experimente mit Katzen in sogenannten Problemkäfigen („Puzzle Box“) durch. Diese Käfige enthielten einfache Mechanismen – beispielsweise Hebel oder Schnüre –, die die Tiere zufällig betätigten, um eine Tür zu öffnen und an eine Belohnung (meist Futter) zu gelangen. Thorndike beobachtete, dass die Katzen mit jeder Wiederholung des Experiments schneller lernten, den richtigen Mechanismus zu nutzen.

Auf Basis dieser Beobachtungen formulierte er im Laufe seiner Forschungen drei grundlegende Gesetze des Lernens, die bis heute in der Verhaltenspsychologie eine Rolle spielen:

- Gesetz der Wirkung (Law of Effect):

Verhaltensweisen, die zu einer positiven KonsequenzEine Konsequenz ist das Ergebnis oder die Folge eines Verhaltens, das sich direkt auf zukünftiges Verhalten auswirken kann. Konsequenzen spielen eine zentrale Rolle in der operanten Konditionierung, da sie darüber... » Weiterlesen führen, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit erneut gezeigt. Verhaltensweisen, die keine oder eine unangenehme Konsequenz haben, treten seltener auf. Diese Erkenntnis bildet das Grundprinzip der positiven VerstärkungPositive Verstärkung (R+) ist eine Methode der operanten Konditionierung, bei der ein angenehmer Reiz hinzugefügt wird, um die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens zu erhöhen. Das Tier lernt, dass ein bestimmtes... » Weiterlesen im Clickertraining: Verhaltensweisen, die belohnt werden, festigen sich. - Gesetz der Bereitschaft (Law of Readiness):

Lernen ist effektiver, wenn ein Organismus auf eine bestimmte Situation vorbereitet ist. Das bedeutet, dass Tiere und Menschen nur dann lernen, wenn sie motiviert sind, also eine Bereitschaft zum Lernen vorhanden ist. Hat das Tier z. B. keinen Hunger oder es besteht kein anderes BedürfnisEin Bedürfnis ist ein grundlegendes Verlangen oder eine Notwendigkeit, die erfüllt werden muss, um das körperliche oder emotionale Wohlbefinden eines Lebewesens zu erhalten. Bedürfnisse können biologisch (primäre Bedürfnisse) oder situationsabhängig... » Weiterlesen, ist das Lernen dadurch erheblich erschwert. - Gesetz der Übung (Law of Exercise):

Wiederholung führt zur Verstärkung der Assoziation zwischen einem ReizEin Reiz ist ein Umweltfaktor, den ein Lebewesen wahrnimmt und der eine Reaktion auslösen kann, aber nicht muss. Reize können visuell (Licht), akustisch (Geräusch), taktil (Berührung) oder olfaktorisch (Geruch) sein.... » Weiterlesen und einer Reaktion. Je häufiger ein Verhalten erfolgreich ausgeführt und verstärkt wird, desto stabiler wird es. Dies erklärt, warum regelmäßiges Training und Wiederholung eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Verhalten spielen. Eine einzelne Ausführung kann durchaus einen Lerneffekt haben – gefestigt wird ein Verhalten jedoch erst durch Wiederholung.

Thorndikes Forschung war revolutionär, da sie bewies, dass Lernen ein gradueller Prozess ist, der durch Erfahrungen geformt wird – ein zentrales Konzept für das spätere Clickertraining.

Iwan Pawlow und die klassische Konditionierung

Während Thorndike sich mit der operanten Konditionierung (Lernen durch KonsequenzenEine Konsequenz ist das Ergebnis oder die Folge eines Verhaltens, das sich direkt auf zukünftiges Verhalten auswirken kann. Konsequenzen spielen eine zentrale Rolle in der operanten Konditionierung, da sie darüber... » Weiterlesen) beschäftigte, untersuchte Iwan PawlowEin russischer Physiologe, geboren 1849 und verstorben 1936, der als Begründer der klassischen Konditionierung bekannt wurde. Er wuchs in einer streng religiösen Familie in Rjasan auf und begann sein Studium... » Weiterlesen die klassische KonditionierungKlassische Konditionierung ist ein Lernprinzip, bei dem ein Lebewesen durch wiederholte Verknüpfung zweier Reize eine neue, automatische Reaktion entwickelt. Sie wurde von Iwan Pawlow entdeckt und beschreibt, wie ein ursprünglich... » Weiterlesen, bei der Verhalten durch Assoziation zwischen zwei ReizenEin Reiz ist ein Umweltfaktor, den ein Lebewesen wahrnimmt und der eine Reaktion auslösen kann, aber nicht muss. Reize können visuell (Licht), akustisch (Geräusch), taktil (Berührung) oder olfaktorisch (Geruch) sein.... » Weiterlesen geformt wird.

Während Thorndike sich mit der operanten Konditionierung (Lernen durch KonsequenzenEine Konsequenz ist das Ergebnis oder die Folge eines Verhaltens, das sich direkt auf zukünftiges Verhalten auswirken kann. Konsequenzen spielen eine zentrale Rolle in der operanten Konditionierung, da sie darüber... » Weiterlesen) beschäftigte, untersuchte Iwan PawlowEin russischer Physiologe, geboren 1849 und verstorben 1936, der als Begründer der klassischen Konditionierung bekannt wurde. Er wuchs in einer streng religiösen Familie in Rjasan auf und begann sein Studium... » Weiterlesen die klassische KonditionierungKlassische Konditionierung ist ein Lernprinzip, bei dem ein Lebewesen durch wiederholte Verknüpfung zweier Reize eine neue, automatische Reaktion entwickelt. Sie wurde von Iwan Pawlow entdeckt und beschreibt, wie ein ursprünglich... » Weiterlesen, bei der Verhalten durch Assoziation zwischen zwei ReizenEin Reiz ist ein Umweltfaktor, den ein Lebewesen wahrnimmt und der eine Reaktion auslösen kann, aber nicht muss. Reize können visuell (Licht), akustisch (Geräusch), taktil (Berührung) oder olfaktorisch (Geruch) sein.... » Weiterlesen geformt wird.

Pawlows berühmtes Experiment mit Hunden entstand ursprünglich aus seinen Studien zur Verdauungsphysiologie. Er untersuchte, wie Speichelfluss auf Nahrung reagiert, und bemerkte zufällig, dass seine Versuchshunde bereits Speichel absonderten, bevor sie tatsächlich Futter erhielten. Pawlow vermutete, dass die Hunde den Zusammenhang zwischen dem Auftreten eines Pflegers (der das Futter brachte) und dem Futter selbst gelernt hatten.

Um diesen Mechanismus systematisch zu untersuchen, entwickelte er ein Experiment: Er ließ jedes Mal, wenn Futter präsentiert wurde, einen neutralen Reiz ertönen – eine Glocke. Nach mehreren Wiederholungen begann der Hund, bereits beim Glockenton Speichel zu produzieren, selbst wenn kein Futter folgte. Pawlow bewies damit, dass ein zuvor bedeutungsloser Reiz eine konditionierte Reaktion auslösenPrompting ist eine Trainingsmethode, bei der ein Hinweisreiz gezielt eingesetzt wird, um ein fertiges Verhalten auszulösen. Das Tier zeigt das Verhalten nicht spontan, sondern als Reaktion auf den gesetzten Reiz.... » Weiterlesen kann, wenn er mehrfach mit einem unbedingten Reiz (Futter) gekoppelt wird.

Dieser Mechanismus ist für das heutige Clickertraining von grundlegender Bedeutung: Ebenso wie die Glocke, ist der Clicker zunächst ein neutraler ReizEin neutraler Reiz (NS) ist ein Reiz, der von sich aus keine spezifische Reaktion auslöst, bevor er mit einem bedeutungsvollen Reiz verknüpft wird. Er hat zunächst keine angeborene Bedeutung für... » Weiterlesen. Erst durch wiederholte Verknüpfung mit einer Belohnung erhält er seine Bedeutung. Das Tier lernt, dass das Clickergeräusch eine präzise Ankündigung einer Verstärkung ist.

Pawlows Forschung zeigte auch, dass einmal erlernte Reaktionen durch Extinktion (LöschungLöschung bezeichnet in der Lerntheorie das gezielte Ausbleiben einer bisher verstärkenden Konsequenz, wodurch ein Verhalten allmählich verschwindet. Wenn ein Pferd ein Verhalten zeigt, das zuvor belohnt wurde, aber keine Verstärkung... » Weiterlesen) wieder verschwinden können, wenn der konditionierte Reiz ohne Verstärkung präsentiert wird. Dies erklärt auch, warum beim Clickertraining darauf geachtet werden muss, dass der Clicker stets mit einer Belohnung verbunden bleibt, um seine Wirksamkeit zu erhalten.

John B. Watson und das Little-Albert-Experiment

John B. Watson, der Begründer des Behaviorismus, übertrug Pawlows Erkenntnisse von Tieren auf den Menschen und vertrat die Ansicht, dass Verhalten vollständig durch Umweltfaktoren und Konditionierung gesteuert wird. Er lehnte die Idee angeborener Verhaltensweisen weitgehend ab und argumentierte, dass nahezu jedes Verhalten durch äußere ReizeEin Reiz ist ein Umweltfaktor, den ein Lebewesen wahrnimmt und der eine Reaktion auslösen kann, aber nicht muss. Reize können visuell (Licht), akustisch (Geräusch), taktil (Berührung) oder olfaktorisch (Geruch) sein.... » Weiterlesen formbar sei.

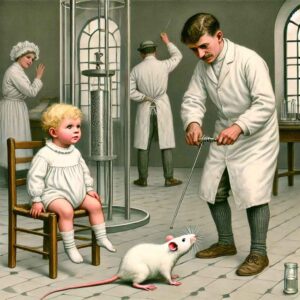

Um diese These zu untermauern, führte Watson 1920 gemeinsam mit Rosalie Rayner das berüchtigte Little-Albert-Experiment durch. Dabei konditionierte er einen 11 Monate alten Jungen namens Albert, AngstAngst ist eine andauernde Reaktion auf eine vermutete oder unklare Gefahr. Im Gegensatz zu Furcht, die durch eine konkrete Bedrohung ausgelöst wird, kann Angst auch ohne direkten Auslöser auftreten. Sie... » Weiterlesen vor einer weißen Ratte zu entwickeln. Jedes Mal, wenn Albert mit der Ratte in Berührung kam, ertönte ein lautes, erschreckendes Geräusch. Nach mehreren Wiederholungen zeigte Albert bereits Angst, wenn er die Ratte nur sah – selbst ohne das begleitende Geräusch. Dies bewies, dass Emotionen durch Konditionierung geformt werden können, ähnlich wie Pawlows Hunde das Speicheln gelernt hatten.

Um diese These zu untermauern, führte Watson 1920 gemeinsam mit Rosalie Rayner das berüchtigte Little-Albert-Experiment durch. Dabei konditionierte er einen 11 Monate alten Jungen namens Albert, AngstAngst ist eine andauernde Reaktion auf eine vermutete oder unklare Gefahr. Im Gegensatz zu Furcht, die durch eine konkrete Bedrohung ausgelöst wird, kann Angst auch ohne direkten Auslöser auftreten. Sie... » Weiterlesen vor einer weißen Ratte zu entwickeln. Jedes Mal, wenn Albert mit der Ratte in Berührung kam, ertönte ein lautes, erschreckendes Geräusch. Nach mehreren Wiederholungen zeigte Albert bereits Angst, wenn er die Ratte nur sah – selbst ohne das begleitende Geräusch. Dies bewies, dass Emotionen durch Konditionierung geformt werden können, ähnlich wie Pawlows Hunde das Speicheln gelernt hatten.

Dieses Experiment gilt heute als ethisch höchst problematisch, da dem Kind bewusst Angst eingepflanzt wurde, ohne dass Maßnahmen zur GegenkonditionierungGegenkonditionierung ist eine Methode, bei der eine bereits vorhandene emotionale Reaktion auf einen Reiz durch eine neue, positivere Reaktion ersetzt wird. Das Tier lernt, dass ein zuvor als unangenehm empfundener... » Weiterlesen ergriffen wurden. Zudem wurde Little Albert später nicht weiter beobachtet, sodass unklar blieb, ob die Angstreaktion langfristig anhielt.

Für das Clickertraining ist Watsons Arbeit insofern relevant, als sie zeigt, dass Verhalten und Emotionen nicht nur durch Verstärkung geformt, sondern auch durch negative Erfahrungen verändert werden können. Dies unterstreicht die Bedeutung der positiven Verstärkung, da ein falscher Trainingsansatz – etwa durch Strafen oder unangenehme Assoziationen – unerwünschte oder problematische Verhaltensweisen hervorrufen kann.

Zusammenhang der drei Forschungsergebnisse und ihr Einfluss auf das Clickertraining

Obwohl Thorndike, Pawlow und Watson unterschiedliche Aspekte des Lernens untersuchten, ergänzen sich ihre Erkenntnisse und bilden die Basis für das moderne Clickertraining:

- Thorndikes Gesetz der Wirkung erklärt, warum positive VerstärkungPositive Verstärkung (R+) ist eine Methode der operanten Konditionierung, bei der ein angenehmer Reiz hinzugefügt wird, um die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens zu erhöhen. Das Tier lernt, dass ein bestimmtes... » Weiterlesen so effektiv ist. Verhaltensweisen, die belohnt werden, treten häufiger auf – ein Prinzip, das den Kern des Clickertrainings bildet.

- Pawlows klassische Konditionierung zeigt, warum der Clicker als MarkersignalEin Markersignal ist ein präzises Signal, das dem Tier genau in dem Moment mitteilt, wann es etwas richtig gemacht hat. Es überbrückt die Zeit zwischen dem gezeigten Verhalten und der... » Weiterlesen funktioniert. Er wird durch Verknüpfung mit der Belohnung zu einem bedeutungsvollen SignalEin Signal ist ein Zeichen oder Reiz, der für das Tier eine Bedeutung hat und ein Verhalten auslöst oder einen emotionalen Status hervorruft. Es zeigt dem Tier an, dass es... » Weiterlesen, das präzises Lernen erleichtert.

- Watsons Forschungen belegen, dass Verhalten nicht nur durch Verstärkung, sondern auch durch Reizassoziationen geformt werden kann. Dies unterstreicht die Bedeutung einer klaren, strukturierten und positiven Trainingsmethode. Auch das Verändern von Emotionen durch klassische Konditionierung, insbesondere auch durch unangenehme Erfahrungen, lässt sich anhand Watsons Forschung erklären.

Zusammen zeigen diese Forschungen, dass Lernen sowohl durch Konsequenzen als auch durch Assoziationen beeinflusst wird. Clickertraining kombiniert beide Prinzipien: Der Clicker dient als konditioniertes Signal (Pawlows Prinzip), um Verhalten gezielt zu verstärken (Thorndikes Prinzip), während durch klare Signale sichergestellt wird, dass unerwünschte Emotionen und Fehlkonditionierungen vermieden werden (Watsons Erkenntnisse).

Der entscheidende Durchbruch: Skinner und die operante Konditionierung (1930–1950)

Die Forschung von Edward Thorndike, Iwan Pawlow und John B. Watson legte den Grundstein für das wissenschaftliche Verständnis von Lernprozessen. Während Pawlow zeigte, dass Verhalten durch Reiz-Reaktions-Kopplung verändert werden kann und Thorndike nachwies, dass positive Konsequenzen Verhalten verstärken, argumentierte Watson, dass Verhalten ausschließlich durch Umweltfaktoren geformt wird. Doch all diese Arbeiten hatten einen wesentlichen begrenzenden Faktor: Sie betrachteten Lernen entweder als automatische Assoziation von Reizen oder als statisches Prinzip von Belohnung und Bestrafung, ohne zu erklären, wie genau neue Verhaltensweisen aktiv geformt werden konnten.

Hier setzte Burrhus Frederic SkinnerEin amerikanischer Psychologe, geboren 1904 und verstorben 1990, der als einer der einflussreichsten Vertreter des Behaviorismus gilt. Skinner setzte die Arbeiten von Edward Thorndike fort, insbesondere dessen Gesetz der Wirkung... » Weiterlesen an. Seine Forschung führte zu einem neuen Verständnis darüber, wie Verhalten nicht nur verstärkt, sondern auch gezielt geformt und gelöscht werden kann – ein Konzept, das für das moderne Clickertraining von zentraler Bedeutung ist.

Von Thorndikes Versuch-und-Irrtum zu Skinners gezieltem Verhaltenstraining

Thorndikes Problemkäfig-Experimente hatten gezeigt, dass Katzen nach mehreren Versuchen schneller lernten, den Mechanismus zur Türöffnung zu betätigen. Dieses Lernen war jedoch ein langsamer, ungerichteter Prozess, bei dem das Tier durch Versuch-und-Irrtum schließlich zu einer erfolgreichen Handlung fand. Thorndike konnte erklären, dass belohnte Verhaltensweisen sich festigen, aber er konnte nicht erklären, wie gezielt komplexe Verhaltensweisen aufgebaut werden können.

Thorndikes Problemkäfig-Experimente hatten gezeigt, dass Katzen nach mehreren Versuchen schneller lernten, den Mechanismus zur Türöffnung zu betätigen. Dieses Lernen war jedoch ein langsamer, ungerichteter Prozess, bei dem das Tier durch Versuch-und-Irrtum schließlich zu einer erfolgreichen Handlung fand. Thorndike konnte erklären, dass belohnte Verhaltensweisen sich festigen, aber er konnte nicht erklären, wie gezielt komplexe Verhaltensweisen aufgebaut werden können.

SkinnerEin amerikanischer Psychologe, geboren 1904 und verstorben 1990, der als einer der einflussreichsten Vertreter des Behaviorismus gilt. Skinner setzte die Arbeiten von Edward Thorndike fort, insbesondere dessen Gesetz der Wirkung... » Weiterlesen griff diese Erkenntnisse auf und entwickelte den Begriff der operanten Konditionierung, der über Thorndikes Konzept des Lernens durch Konsequenzen hinausging. Der Begriff „operant“ leitet sich vom lateinischen operari („arbeiten, wirken, handeln“) ab und beschreibt ein Verhalten, das aktiv gezeigt wird, um eine bestimmte Konsequenz zu erzielen. Anstatt Tiere nur für zufällige Erfolge zu belohnen, entwickelte Skinner eine Methode, mit der er gewünschtes Verhalten systematisch und stufenweise aufbauen konnte.

Er führte dafür Experimente mit Ratten und Tauben in einer speziell entwickelten Versuchsumgebung durch – der Skinner-Box. Diese Box war so konstruiert, dass das Tier durch gezielte Interaktion mit einem Mechanismus (zum Beispiel das Drücken eines Hebels) Futter erhalten konnte. Doch anders als Thorndike, der Tiere einfach wiederholt die richtige Aktion finden ließ, lenkte Skinner das Verhalten aktiv.

Ein zentraler Unterschied zu Thorndikes Erkenntnissen bestand darin, dass Skinner das Verhalten nicht nur beobachtete, sondern es durch gezielte Verstärkung steuerte. Er erkannte, dass Verhaltensweisen, die belohnt wurden, nicht nur häufiger auftraten, sondern auch in ihrer Ausprägung und Genauigkeit verändert werden konnten, indem man schrittweise spezifischere Anforderungen an das Verhalten stellte. Dies führte zum Konzept der Verhaltensformung, das das Clickertraining revolutionierte.

Die Entdeckung der Verhaltensformung

Skinner stellte fest, dass Tiere nicht nur spontan neue Verhaltensweisen ausprobieren, sondern dass ihr Verhalten gezielt geformt werden kann, indem einzelne Elemente eines gewünschten Endverhaltens schrittweise verstärkt werden, das Tier also am Ende jedes Lernschrittes eine Belohnung erhält. Diese Technik, die als ShapingShaping ist ein Trainingskonzept, bei dem ein Verhalten schrittweise geformt wird. Das bedeutet, dass bereits kleine Ansätze des gewünschten Verhaltens verstärkt werden, bis das Tier das vollständige Verhalten zeigt. Das... » Weiterlesen bekannt wurde, ermöglicht es, komplexe Verhaltensweisen in kleine, trainierbare Schritte zu zerlegen.

Ein Beispiel für Shaping wäre das Training eines Hundes, um eine bestimmte Handlung auszuführen, wie das Apportieren eines Gegenstands. Anstatt zu warten, bis der Hund das gesamte Verhalten zufällig zeigt, wird zunächst jede Annäherung an das gewünschte Verhalten verstärkt. Der Hund wird belohnt, wenn er sich dem Gegenstand nähert, wenn er ihn beschnüffelt, wenn er ihn ins Maul nimmt und schließlich, wenn er ihn zum Menschen bringt.

Diese Methode erlaubte es erstmals, hochkomplexe Verhaltensweisen gezielt zu trainieren, ohne dass das Tier bereits von sich aus wusste, was von ihm erwartet wurde.

Der Übergang von klassischer zu operanter Konditionierung

Während die klassische Konditionierung von Pawlow auf einem passiven Lernprozess basiert – ein Reiz, wie ein Glockenton, wird mit einer biologischen Reaktion, wie Speichelfluss, gekoppelt – betonte Skinner, dass Tiere ihr Verhalten auch aktiv anpassen und selbst beeinflussen können.

Während die klassische Konditionierung von Pawlow auf einem passiven Lernprozess basiert – ein Reiz, wie ein Glockenton, wird mit einer biologischen Reaktion, wie Speichelfluss, gekoppelt – betonte Skinner, dass Tiere ihr Verhalten auch aktiv anpassen und selbst beeinflussen können.

Pawlows Hunde konnten den Speichelfluss nicht willentlich steuern; sie reagierten automatisch auf den konditionierten Reiz. Doch Skinner stellte fest, dass Tiere durchaus gezielt handeln, wenn sie verstehen, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. So wurde der Fokus des Lernens von „Was löst eine Reaktion aus?“ (klassische Konditionierung) zu „Welche Konsequenz folgt auf eine Handlung?“ (operante KonditionierungOperante Konditionierung ist ein Lernprinzip, bei dem ein Lebewesen durch die Konsequenzen seines Verhaltens beeinflusst wird. Es lernt, dass bestimmte Handlungen zu positiven oder negativen Folgen führen, und passt sein... » Weiterlesen) verlagert.

Die Bedeutung von Verstärkungsraten und Zeitpunkten

Skinner erkannte außerdem, dass nicht nur die Art der Verstärkung, sondern auch der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Verstärkung einen direkten Einfluss auf die Lerngeschwindigkeit und Verhaltensstabilität haben.

Er definierte verschiedene Verstärkungspläne, die unterschiedliche Auswirkungen auf das Verhalten hatten:

- Bei der kontinuierlichen Verstärkung wird jedes gewünschte Verhalten belohnt. Dies ist besonders nützlich, um neues Verhalten aufzubauen.

- Bei der intermittierenden VerstärkungIntermittierende Verstärkung bedeutet, dass ein Verhalten nicht bei jeder Ausführung, sondern nur gelegentlich verstärkt wird. Die Belohnung erfolgt nach bestimmten Regeln oder unregelmäßigen Abständen, sodass das Tier nicht genau vorhersagen... » Weiterlesen erfolgt die Belohnung nur gelegentlich. Dies führt dazu, dass das Verhalten widerstandsfähiger gegen Löschung wird, da das Tier nicht sofort mit dem Verhalten aufhört, wenn keine Belohnung folgt.

- Variable Verstärkungspläne, bei denen das Verhalten in unregelmäßigen Abständen verstärkt wird, erwiesen sich als besonders effektiv, um Verhalten langfristig stabil zu halten.

Löschung und das Verschwinden von Verhalten

Skinner erweiterte das Konzept der Verstärkung um eine weitere entscheidende Erkenntnis: die Löschung. Während Pawlow bereits gezeigt hatte, dass konditionierte Reaktionen verschwinden, wenn der konditionierte Reiz ohne Verstärkung präsentiert wird, bewies Skinner, dass dies auch für operant konditioniertes Verhalten gilt.

In seinen Experimenten mit Tauben und Ratten zeigte er, dass Verhaltensweisen, die zuvor verstärkt wurden, nach und nach verschwinden, wenn keine weiteren Belohnungen mehr erfolgen. Dies erklärte, warum unerwünschtes Verhalten am besten ignoriert wird, anstatt aktiv bestraft zu werden.

Er stellte auch fest, dass Tiere zunächst mit einer Löschungsspitze, dem so genannten LöschungstrotzLöschungstrotz bezeichnet in der Lerntheorie das vorübergehende, verstärkte Auftreten eines zuvor verstärkten Verhaltens, wenn die gewohnte Belohnung plötzlich ausbleibt. Wenn ein Pferd gelernt hat, durch ein bestimmtes Verhalten eine Belohnung... » Weiterlesen, reagieren, wenn die erwartete Belohnung ausbleibt. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel ein Pferd, dass normalerweise – unbeabsichtigt – für das Scharren belohnt wird. Bleibt die erwartete Belohnung aus, weil der Besitzer nun Stillstehen trainieren möchte, würde das Pferd das Scharren zunächst intensivieren. Es ist, als würden wir die Fernbedienung fester drücken, wenn diese nicht reagiert.

Die erste praktische Anwendung: Animal Behavior Enterprises (1940–1970)

Während Skinners Forschung auf experimentelle Psychologie fokussiert war, brachten seine ehemaligen Studenten Marian und Keller BrelandMarian Breland Bailey (1920–2001) war eine der bedeutendsten Pionierinnen der angewandten Verhaltensanalyse und hat das moderne Tiertraining maßgeblich geprägt. Ihre Arbeit in der operanten Konditionierung, insbesondere ihre Zusammenarbeit mit B.F.... » Weiterlesen die operante Konditionierung erstmals in die kommerzielle Tierausbildung. Mit der Gründung von Animal Behavior Enterprises (ABE) entwickelten sie Trainingsmethoden, die es ermöglichten, Tiere für Filmproduktionen, Werbespots und sogar für militärische Zwecke zu trainieren.

Die Brelands erkannten, dass es für erfolgreiches Training ein präzises und neutrales Signal geben musste, das dem Tier genau vermittelt, wann es eine richtige Handlung gezeigt hatte. So wurde der Clicker als Markersignal eingeführt, da er konstant und emotionslos war, was ihn von verbalen Lobesworten unterschied.

Neben der kommerziellen Nutzung für die Unterhaltungsindustrie wurde ABE auch für das US-Militär und Sicherheitsdienste tätig. In den 1950er und 1960er Jahren entwickelten die Brelands Programme zur Ausbildung von Hunden für Sprengstoff- und Drogenaufspürung, sowie für Spionagezwecke. Die traditionelle Methode des Hundetrainings, die oft auf Druck und Bestrafung beruhte, wurde durch eine effizientere und präzisere Variante der positiven Verstärkung ersetzt.

Ebenso trainierte ABE Tauben für militärische Einsätze, bei denen sie auf bestimmte visuelle Reize reagieren sollten, um feindliche Positionen zu lokalisieren. Das US-Militär experimentierte mit dieser Methode, erkannte aber später, dass technologische Entwicklungen effizientere Lösungen boten. Dennoch bewiesen diese Trainingsprojekte, dass operante Konditionierung hocheffektive und flexible Verhaltenssteuerung ermöglicht.

Nach dem Tod von Keller Breland führte Marian Breland BaileyBob Bailey und sein Einfluss auf das moderne Clickertraining Bob Bailey ist eine zentrale Figur in der Entwicklung und Verbreitung des modernen Clickertrainings. Seine Arbeit baut auf den Grundlagen der... » Weiterlesen die Arbeit weiter und arbeitete mit Bob Bailey, einem ehemaligen Regierungsberater für tiergestützte Programme, zusammen. Bob Bailey brachte zusätzlich eine analytische Herangehensweise in das Training ein und verfeinerte die Verstärkungsstrategien, um das Training weiter zu optimieren. Unter seiner Führung wurden noch präzisere Verstärkungspläne entwickelt, die das Training weiter verbesserten und zu einer immer ausgefeilteren Methode führten.

Die Entwicklung der Chicken Camps

In den 1990er Jahren entwickelte Bob Bailey eine innovative Trainingsmethode, die als Chicken Camps bekannt wurde. Diese Programme wurden ursprünglich für professionelle Tiertrainer konzipiert, erwiesen sich jedoch schnell als eine der effektivsten Möglichkeiten, um Menschen die Prinzipien der operanten Konditionierung beizubringen.

In den 1990er Jahren entwickelte Bob Bailey eine innovative Trainingsmethode, die als Chicken Camps bekannt wurde. Diese Programme wurden ursprünglich für professionelle Tiertrainer konzipiert, erwiesen sich jedoch schnell als eine der effektivsten Möglichkeiten, um Menschen die Prinzipien der operanten Konditionierung beizubringen.

Hühner sind ideale Trainingsobjekte, da sie keine soziale Bindung zu Menschen aufbauen und keine komplexen Erwartungen an das Training haben. Dies macht sie zu einem perfekten Modell für das Studium von Verstärkung, Timing und Verhaltensformung. Während viele angehende Trainer mit Hunden oder Pferden arbeiten, um Clickertraining zu lernen, erfordert das Training von Hühnern eine präzise Anwendung der Methoden, da sie sehr schnell lernen und ein schlechtes Timing oder ungenaue Verstärkung sofort zu falschen Ergebnissen führen.

Die Chicken Camps wurden zunächst für andere professionelle Trainer angeboten, entwickelten sich aber bald zu einem beliebten Kurs für Menschen, die sich mit Tierverhalten und Training auseinandersetzen wollten. Unter anderem wurden sie von Karen PryorKaren Pryor (1932–2025) war eine amerikanische Verhaltensforscherin, Tiertrainerin und Autorin, die als eine der bedeutendsten Pionierinnen des modernen Clickertrainings gilt. Sie machte sich insbesondere durch ihre Arbeit zur positiven Verstärkung... » Weiterlesen weitergeführt, die mit ihren Programmen zur positiven Verstärkung das Clickertraining weltweit populär machte.

Die Bedeutung der Chicken Camps liegt darin, dass sie das Prinzip der operanten Konditionierung in einer reinen und präzisen Form lehren. Teilnehmer lernen, wie sie exaktes Timing, Verstärkungsraten und Shaping-Techniken einsetzen müssen, um das gewünschte Verhalten zu formenShaping ist ein Trainingskonzept, bei dem ein Verhalten schrittweise geformt wird. Das bedeutet, dass bereits kleine Ansätze des gewünschten Verhaltens verstärkt werden, bis das Tier das vollständige Verhalten zeigt. Das... » Weiterlesen. Das Training an Hühnern hilft dabei, Fehlerquellen zu identifizieren, die im Training anderer Tiere oft übersehen werden, weil emotionale oder soziale Faktoren die Reaktionen der Tiere beeinflussen können.

Dank der Arbeit von ABE und Bob Bailey wurde die operante Konditionierung nicht nur als wissenschaftliches Konzept verstanden, sondern als eine praktische Technik, die auf verschiedenste Tierarten und sogar auf Menschen angewendet werden kann. Die Chicken Camps spielen bis heute eine bedeutende Rolle in der Ausbildung von professionellen Trainern und haben dazu beigetragen, das Clickertraining auf eine höhere Präzisionsebene zu heben.

Dank der Arbeit von ABE wurde die operante Konditionierung erstmals in großem Maßstab für praktische Zwecke eingesetzt. Ihre Methoden bewiesen, dass positive Verstärkung nicht nur schneller und zuverlässiger als Bestrafung funktioniert, sondern auch nachhaltigere und stressfreiere Lernergebnisse liefert. Dies legte den Grundstein für das moderne Clickertraining, das in den folgenden Jahrzehnten zunehmend in der Haustierausbildung und im professionellen Training eingesetzt wurde.

Die wissenschaftliche Weiterentwicklung: Tolman, Hull und Rescorla (1950–heute)

Während die Arbeiten von Skinner, den Brelands und Bob Bailey das Clickertraining in der Praxis etablierten, wurde das Verständnis der zugrunde liegenden Lernmechanismen durch die Forschung von Edward C. Tolman, Clark L. Hull und Robert RescorlaRobert A. Rescorla und die Bedeutung der Assoziation im Lernverhalten Robert A. Rescorla (1940–2020) war ein amerikanischer Psychologe, der durch seine bahnbrechenden Arbeiten im Bereich des assoziativen Lernens und der... » Weiterlesen weiter vertieft. Ihre Erkenntnisse erweiterten die bestehende Lerntheorie um neue Dimensionen, indem sie zeigten, dass Lernen nicht nur aus direkter Verstärkung besteht, sondern auch durch kognitive Prozesse, MotivationMotivation ist der innere Antrieb, der ein Lebewesen dazu veranlasst, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Sie entsteht durch die Erwartung, ein Bedürfnis zu befriedigen oder eine Konsequenz zu vermeiden. Motivation... » Weiterlesen und Vorhersage beeinflusst wird. Diese Fortschritte führten zu einer noch gezielteren und wissenschaftlich fundierten Anwendung des Clickertrainings.

Tolman und das kognitive Lernen

Edward C. Tolman stellte bereits in den 1930er und 1940er Jahren die damals vorherrschende Sichtweise infrage, dass Lernen ausschließlich auf Reiz-Reaktions-Ketten und Verstärkung basiert. Seine Experimente mit Ratten im Labyrinth zeigten, dass Tiere auch ohne unmittelbare Belohnung lernen können. Er führte den Begriff der kognitiven Landkarten ein und argumentierte, dass sich Tiere eine innere Repräsentation ihrer Umgebung aneignen, ohne dass jede Bewegung direkt verstärkt werden muss.

Für das Clickertraining bedeutet dies, dass Tiere nicht nur durch Konditionierung lernen, sondern auch durch Exploration und Problemlösung. Ein Hund, der sich durch ein Agility-Parcours bewegt, kann auf Basis früherer Erfahrungen selbstständig herausfinden, wie er schneller zum Ziel gelangt. Tolmans Theorie unterstützt somit die Idee, dass Tiere nicht nur durch Verstärkung gesteuert werden, sondern auch durch Verständnis und strategisches Verhalten lernen können.

Hull und die Bedeutung von Motivation

Clark L. Hull entwickelte in den 1940er und 1950er Jahren eine umfassende Theorie des Lernens, die darauf abzielte, Lernen mathematisch zu beschreiben. Er stellte fest, dass Verstärkung nicht allein das Verhalten formt, sondern dass auch Motivation, Gewohnheitsstärke und Triebreduktion eine wesentliche Rolle spielen.

Seine Forschungen sind für das Clickertraining insofern relevant, als sie zeigten, dass Verstärkung allein nicht ausreicht – das Tier muss auch intrinsisch motiviert sein, um ein Verhalten zu zeigen. Dies erklärt, warum Belohnungen in einem guten Training an die individuellen BedürfnisseEin Bedürfnis ist ein grundlegendes Verlangen oder eine Notwendigkeit, die erfüllt werden muss, um das körperliche oder emotionale Wohlbefinden eines Lebewesens zu erhalten. Bedürfnisse können biologisch (primäre Bedürfnisse) oder situationsabhängig... » Weiterlesen des Tieres angepasst werden müssen. Manche Hunde arbeiten lieber für Futter, während andere stärker auf Spielzeug oder soziale Interaktion reagieren. Hulls Arbeiten verdeutlichen, dass die richtige Belohnungsauswahl und der Trainingskontext entscheidend für den Erfolg eines Trainings sind.

Ein zentrales Konzept in Hulls Theorie ist die Triebstärke, die beschreibt, wie stark ein innerer Antrieb ein Verhalten beeinflusst. Triebe entstehen durch biologische oder emotionale Bedürfnisse – etwa Hunger, Bewegung oder soziale Bindung – und bestimmen, wie motiviert ein Tier ist, eine bestimmte Handlung auszuführen. Je stärker der Trieb, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Tier aktiv nach einer Möglichkeit sucht, diesen zu befriedigen. Beispielsweise wird ein hungriges Pferd mit höherer Wahrscheinlichkeit ein neues Verhalten zeigen, wenn es mit Futter belohnt wird, während ein Pferd mit viel Bewegungsdrang möglicherweise eher auf eine aktive Belohnung wie Freilauf oder Spiel reagiert.

Seine Konzepte führten auch zur Entwicklung der verstärkungsbasierten Motivationskontrolle, die sich heute im pferdegerechten Clickertraining wiederfindet. Beispielsweise kann ein Trainer die Triebstärke eines Pferdes gezielt nutzen, indem er die Art der Belohnung variiert oder mit unterschiedlichen Verstärkerraten arbeitet, um die Aufmerksamkeit und den Fokus des Pferdes zu maximieren. So kann ein Trainer etwa besonders hochwertiges Futter für schwierige Lektionen einsetzen oder das Training bewusst in kleinen, motivierenden Schritten aufbauen.

Rescorla und die Bedeutung der Vorhersagbarkeit

Robert Rescorla und Allan Wagner revolutionierten in den 1960er Jahren das Verständnis der klassischen Konditionierung mit ihrem Rescorla-Wagner-Modell. Dieses Modell zeigte, dass Tiere nicht einfach nur Reiz-Reaktions-Verbindungen lernen, sondern dass sie aktiv Wahrscheinlichkeiten berechnen und Vorhersagen über zukünftige Ereignisse treffen.

Rescorla wies nach, dass ein neutraler Reiz nicht automatisch eine konditionierte Reaktion auslöst, nur weil er oft mit einer Belohnung gepaart wurde. Entscheidend ist vielmehr, ob der Reiz tatsächlich zuverlässig die Belohnung vorhersagt. Ein Clicker wird im Training nur dann effektiv, wenn er immer und ausschließlich mit einer Verstärkung gekoppelt wird. Wird der Clicker ohne Belohnung verwendet, verliert er seine Bedeutung – ein Problem, das als Kontingenzverlust bekannt ist.

Für das Clickertraining bedeutet dies, dass Timing und Konsistenz entscheidend sind. Ein präziser Klick im richtigen Moment macht das Training effektiver, weil das Tier eine klare Vorhersage über die Konsequenzen seines Verhaltens entwickeln kann. Rescorlas Forschung erklärt auch, warum unerwartete Verstärkung das Lernen beschleunigen kann – wenn ein Tier eine Belohnung erhält, mit der es nicht gerechnet hat, kann das Verhalten stärker gefestigt werden. Im Clickertraining wird diese unerwartete oder hochwertige Belohnung oftmals als „Jackpot“ bezeichnet.

Zusammenhang mit den bisherigen Arbeiten und Einfluss auf das moderne Clickertraining

Die Erkenntnisse von Tolman, Hull und Rescorla führten zu einer tieferen wissenschaftlichen Fundierung des Clickertrainings und ergänzten die bestehenden Arbeiten von Thorndike, Pawlow und Skinner um wichtige kognitive und motivationale Aspekte.

Tolmans Forschung zeigte, dass Tiere nicht nur konditioniert werden, sondern auch strategisch lernen können, was im modernen Training berücksichtigt wird, indem Tiere bewusst vor neue Herausforderungen gestellt werden.

Hulls Theorie verdeutlichte, dass die Wahl der Verstärkung und die Motivation entscheidend sind, sodass Trainer heute verstärkt auf individuelle Vorlieben und emotionale Zustände der Tiere achten.

Rescorlas Arbeiten belegten, dass Timing und Vorhersagbarkeit eine Schlüsselrolle spielen, weshalb Markersignale wie der Clicker mit höchster Präzision eingesetzt werden müssen.

Zusammen haben diese Wissenschaftler das Clickertraining auf eine neue Ebene gehoben. Während frühe Formen des Trainings hauptsächlich auf Konditionierung beruhten, verstehen moderne Trainer nun, dass Lernen ein komplexer Prozess ist, bei dem kognitive, motivationale und prognostische Faktoren eine Rolle spielen. Dies führte zu noch effektiveren, individuelleren und nachhaltigeren Trainingsmethoden, die heute weltweit in der Ausbildung von Haustieren, Arbeitstieren und sogar Menschen eingesetzt werden.

Die Popularisierung des Clickertrainings: Karen Pryor, Ken Ramirez und die Haustierausbildung (1970–2000)

Während das Clickertraining bis in die 1970er Jahre vor allem in wissenschaftlichen und professionellen Kreisen der Tierverhaltensforschung bekannt war, begann in diesem Zeitraum eine Bewegung, die diese Technik in den Alltag von Haustierhaltern brachte. Zwei der einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Entwicklung waren Karen PryorKaren Pryor (1932–2025) war eine amerikanische Verhaltensforscherin, Tiertrainerin und Autorin, die als eine der bedeutendsten Pionierinnen des modernen Clickertrainings gilt. Sie machte sich insbesondere durch ihre Arbeit zur positiven Verstärkung... » Weiterlesen und Ken RamirezKen Ramirez ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich des modernen Clickertrainings. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Tierpflege und -ausbildung hat er die Prinzipien der positiven Verstärkung kontinuierlich... » Weiterlesen, die beide maßgeblich dazu beitrugen, das Clickertraining aus der Welt des professionellen Tiertrainings in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Ihre Arbeit baute auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Skinner, den Brelands und Bob Bailey auf, doch sie erweiterten die Methode und passten sie an die Bedürfnisse von Haustierhaltern an.

Karen Pryor: Vom Delfintraining zum Clicker für Haustiere

Karen Pryor kam in den 1960er Jahren durch ihre Arbeit mit Meeressäugern mit der operanten Konditionierung in Berührung. Als Delfintrainerin im Sea Life Park in Hawaii war sie mit der Herausforderung konfrontiert, hochintelligente Tiere zu trainieren, die nicht durch traditionelle, auf Druck und Strafe basierende Methoden beeinflusst werden konnten. Stattdessen nutzte sie die Erkenntnisse der operanten Konditionierung, die durch die Brelands und Bob Bailey in die Praxis gebracht wurden, um den Delfinen durch positive Verstärkung und präzises Timing komplexe Verhaltensweisen beizubringen.

Pryor erkannte, dass die Prinzipien, die beim Training von Delfinen funktionierten, ebenso für Hunde, Katzen und sogar Pferde anwendbar waren. In den späten 1980er Jahren begann sie mit der systematischen Verbreitung des Clickertrainings in der Haustierwelt. Ihr Buch „Don’t Shoot the Dog!“ (1984) wurde ein Meilenstein in der Verhaltenswissenschaft und machte die Grundprinzipien des Clickertrainings für ein breites Publikum zugänglich.

Doch Pryor ging über die Theorie hinaus: Sie zeigte, dass Clickertraining nicht nur zum Erlernen von Tricks nützlich ist, sondern auch Verhaltensprobleme lösen und die Kommunikation zwischen Mensch und Tier verbessern kann. Während viele Trainer in den 1980er Jahren noch auf Dominanztheorien und aversiveAversiv beschreibt etwas, das als unangenehm oder abstoßend wahrgenommen wird und das ein Lebewesen vermeiden möchte. Ein aversiver Reiz kann physisch, sensorisch oder sozial sein. Beispiele: • Ein Pferd kann... » Weiterlesen Methoden setzten, bewies Pryor, dass Belohnung effektiver ist als Strafe und dass Tiere durch klare Kommunikation und positive Verstärkung nicht nur schneller, sondern auch nachhaltiger lernen.

Mit der Gründung der Karen Pryor Academy sorgte sie dafür, dass das Clickertraining nicht nur unter engagierten Einzelpersonen verbreitet wurde, sondern dass es eine strukturierte Ausbildung für professionelle Trainer gab. Ihr Einfluss führte dazu, dass Clickertraining zunehmend als ethische, wissenschaftlich fundierte Alternative zu konventionellen Trainingsmethoden anerkannt wurde.

Ken Ramirez: Wissenschaftlich fundiertes Training für Haustiere und Wildtiere

Während Karen Pryor Clickertraining in die Welt der Haustierhalter brachte, spielte Ken RamirezKen Ramirez ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich des modernen Clickertrainings. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Tierpflege und -ausbildung hat er die Prinzipien der positiven Verstärkung kontinuierlich... » Weiterlesen eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung und Professionalisierung des Clickertrainings. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Tierpflege und -ausbildung wurde Ramirez zu einer der einflussreichsten Figuren im modernen Tiertraining.

Während Karen Pryor Clickertraining in die Welt der Haustierhalter brachte, spielte Ken RamirezKen Ramirez ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich des modernen Clickertrainings. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Tierpflege und -ausbildung hat er die Prinzipien der positiven Verstärkung kontinuierlich... » Weiterlesen eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung und Professionalisierung des Clickertrainings. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Tierpflege und -ausbildung wurde Ramirez zu einer der einflussreichsten Figuren im modernen Tiertraining.

Seine Karriere begann mit der Ausbildung von Blindenhunden, was sein Interesse an wissenschaftlich fundierten Trainingsmethoden weckte. Später wurde er Executive Vice President für Tierpflege und Training am Shedd Aquarium in Chicago, wo er Programme für über 32.000 Tiere entwickelte. Ramirez etablierte dort moderne Trainingsansätze, die nicht nur das Wohlbefinden der Tiere verbesserten, sondern auch medizinische Untersuchungen durch freiwillige Mitarbeit der Tiere erleichterten.

Ein zentrales Anliegen von Ramirez war es, die Prinzipien des Clickertrainings auf eine Vielzahl von Tierarten und realen Trainingsumgebungen auszuweiten. Seine Arbeit ging weit über das klassische Haustiertraining hinaus:

- Training von Wildtieren: Ramirez entwickelte Techniken, um gefährdete Wildtierpopulationen zu managen, darunter ein Projekt zur Umlenkung der Migrationsroute einer Elefantenherde in Afrika, um sie vor Wilderei zu schützen.

- Konditionierung von Insekten: Eines seiner bemerkenswertesten Experimente war das Training von Schmetterlingen in London, bei dem er bewies, dass selbst Wirbellose durch positive Verstärkung lernen können.

- Assistenz- und Therapiehunde: Seine Methoden werden heute weltweit in der Ausbildung von Assistenzhunden, Therapiehunden und Arbeitstieren genutzt.

Die Rolle von Susan G. FriedmanSusan G. Friedman ist eine renommierte Verhaltenspsychologin, die als eine der führenden Expertinnen für die Anwendung der angewandten Verhaltensanalyse (ABA) im Tiertraining gilt. Sie hat entscheidend dazu beigetragen, wissenschaftlich fundierte... » Weiterlesen: LIMADas LIMA-Prinzip (Least Intrusive, Minimally Aversive) ist ein ethischer Leitfaden für das Tiertraining, der sicherstellen soll, dass Verhalten auf die schonendste und effektivste Weise geformt wird. Entwickelt wurde das Konzept... » Weiterlesen und die Wissenschaft der Verhaltensanalyse

Eine weitere, bedeutende Persönlichkeit in der Weiterentwicklung des modernen Clickertrainings ist Dr. Susan G. Friedman, eine Verhaltenspsychologin, die das Konzept der angewandten Verhaltensanalyse (ABA) für das Tiertraining nutzbar gemacht hat. Sie stellte heraus, dass Verhalten nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern stets im Kontext der Umwelt und seiner Konsequenzen analysiert werden muss. Ihre Forschung hat dazu beigetragen, dass Tiertraining nicht nur als Technik, sondern als systematischer, wissenschaftlich fundierter Prozess verstanden wird.

Besonders einflussreich war Friedmans Entwicklung der LIMA-Philosophie (Least Intrusive, Minimally Aversive) in den frühen 2000er Jahren. LIMA setzt einen ethischen Standard für das Training und besagt, dass Trainer stets die am wenigsten invasiven und am wenigsten aversivenAversiv beschreibt etwas, das als unangenehm oder abstoßend wahrgenommen wird und das ein Lebewesen vermeiden möchte. Ein aversiver Reiz kann physisch, sensorisch oder sozial sein. Beispiele: • Ein Pferd kann... » Weiterlesen Methoden anwenden sollten, um Verhalten zu formen. Dies bedeutet, dass positive Verstärkung und eine fundierte Verhaltensanalyse im Vordergrund stehen, während Methoden, die auf Druck, Zwang oder Strafe basieren, vermieden werden.

Durch ihre Arbeit auf behaviorworks.org hat Friedman ihre Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich gemacht und maßgeblich zur Professionalisierung des Clickertrainings beigetragen. Ihre Ansätze werden heute weltweit von Trainern, Tierärzten und Verhaltensberatern genutzt, um nachhaltige, stressfreie und effektive Trainingsmethoden zu etablieren.

Wissenschaftliche und praktische Weiterentwicklung des Clickertrainings

Die Weiterentwicklung des Clickertrainings wurde durch eine enge Verbindung zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung geprägt. Während Karen Pryor das Konzept durch ihre Erfahrungen im Delfintraining populär machte und für eine breitere Anwendung zugänglich machte, legte Susan G. Friedman mit ihrer Forschung zur angewandten Verhaltensanalyse (ABA) den theoretischen Grundstein für ein ethisches und systematisches Tiertraining. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse ermöglichten eine nachhaltige und fundierte Trainingsmethodik, die über bloße Verstärkung hinausgeht.

Ken Ramirez baute auf diesen Erkenntnissen auf und konzentrierte sich auf die praktische Umsetzung von wissenschaftlich fundierten Trainingsmethoden. Er kombinierte Pryors Erfahrungen mit positiver Verstärkung und Friedmans LIMA-Prinzipien, um effektive und ethisch vertretbare Trainingsansätze zu etablieren.

Darüber hinaus spielte Bob Bailey eine entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung des Clickertrainings. Seine datengetriebene Analyse von Trainingsprozessen und seine präzise Anwendung von Verstärkungsplänen trugen dazu bei, dass Clickertraining als methodisch durchdachte Wissenschaft betrachtet wird. Ebenso beeinflusste Marian Breland Bailey die Arbeit vieler Trainer durch ihre frühen Anwendungen der operanten Konditionierung im Tiertraining, die eine direkte Brücke zwischen wissenschaftlichen Konzepten und praktischer Umsetzung schlugen.

Diese Zusammenarbeit und die gegenseitige Beeinflussung führten dazu, dass Clickertraining nicht nur ein Werkzeug für das Training von Haustieren wurde, sondern sich als grundlegende, wissenschaftlich fundierte Methode in der gesamten Verhaltensanalyse etablierte.

Clickertraining als neue Norm in der Haustierausbildung

Durch die Arbeit von Karen Pryor und Ken Ramirez wurde Clickertraining in den 1990er Jahren immer populärer. Während es anfangs noch als exotische Methode galt, begannen mehr und mehr Hundetrainer, die Vorteile des positiven Verstärkungstrainings zu erkennen. Besonders im Hundetraining fand die Methode früh Verbreitung, da Hunde als soziale Tiere sehr empfänglich für klare, präzise Signale und Belohnungssysteme sind. Ihre enge Beziehung zum Menschen und ihre hohe Motivation zur Zusammenarbeit machten sie zu idealen Kandidaten für das neue, verstärkungsbasierte Training. Zudem wollten viele Hundebesitzer aufgrund ihrer engen Bindung zu ihren Tieren freundlichere und stressfreiere Methoden zur Ausbildung nutzen, was zur Verbreitung des Clickertrainings beitrug.

Weitere bedeutende Trainer, die das Clickertraining im Bereich der Hundeausbildung maßgeblich verbreiteten, sind Jean Donaldson, die mit ihrem Buch The Culture Clash (1996) das Verständnis für Hundeverhalten revolutionierte, sowie Deborah Jones, die detaillierte Konzepte zur strukturierten Anwendung des Clickertrainings in der Hundeerziehung entwickelte. Emily Larlham, bekannt für ihre Plattform Kikopup, hat mit modernen Medien wie YouTube das Clickertraining weltweit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der Übergang von konventionellem Gehorsamstraining, das oft auf Dominanztheorien basierte, hin zu einer wissenschaftlich fundierten, verstärkungsbasierten Methode wurde durch eine Kombination aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktischer Anwendung und Aufklärungsarbeit ermöglicht. Erst nachdem sich Clickertraining bei Hunden bewährt hatte, begannen Trainer, es auch auf andere Haustiere wie Katzen, Pferde und sogar Kleintiere anzuwenden.

Ken Ramirez trug durch seine Seminare, Vorträge und Bücher maßgeblich zur Professionalisierung des Clickertrainings bei. Besonders hervorzuheben ist sein Buch „Animal Training: Successful Animal ManagementManagement im Training bezeichnet die gezielte Gestaltung der Umgebung und der Trainingsbedingungen, um das Lernen des Tieres zu erleichtern und unerwünschtes Verhalten zu vermeiden. Durch eine durchdachte Planung und Kontrolle... » Weiterlesen Through Positive Reinforcement“ (1999), das als Standardwerk in der modernen Tiertrainingswelt gilt. Darin beschreibt er detailliert, wie Verstärkungspläne, Shaping-Techniken und Timing die Effektivität des Trainings beeinflussen. Ein weiteres wichtiges Werk ist „The Eye of the Trainer: Animal Training, Transformation, and Trust“ (2020), in dem er die tieferen psychologischen und ethischen Aspekte des Tiertrainings reflektiert.

Dank der Arbeiten von Pryor, Ramirez und weiteren einflussreichen Trainern wandelte sich Clickertraining von einer spezialisierten Technik aus dem Delfintraining zu einer weltweit anerkannten und etablierten Trainingsmethode.

In den späten 1990er Jahren begannen die ersten Online-Communities und Foren, das Clickertraining weiter zu verbreiten. Trainer und Tierhalter konnten erstmals Erfahrungen austauschen und Videos hochladen, um die Technik global bekannt zu machen. Mit dem Aufstieg des Internets in den 2000er Jahren wurde Clickertraining durch Online-Kurse, Webinare und soziale Medien noch zugänglicher.

Durch diese neuen Medien konnten Tierbesitzer schnell lernen, wie sie das Training auf ihre eigenen Tiere anwenden konnten, ohne auf traditionelle Schulen oder lokale Trainer angewiesen zu sein. Dieser digitale Wandel trug erheblich dazu bei, dass Clickertraining in den 2000er Jahren endgültig in der Mainstream-Haustierausbildung ankam.

Die Popularisierung des Clickertrainings war das Ergebnis von Jahrzehnten wissenschaftlicher Forschung, praktischer Anwendung und engagierter Aufklärung. Während Skinner, Thorndike und Rescorla die theoretische Grundlage schufen, waren es Pioniere wie Karen Pryor, Ken Ramirez und weitere einflussreiche Trainer, die diese Erkenntnisse in die Praxis brachten und ein weltweites Umdenken in der Tierausbildung bewirkten.

Die Entwicklung des Clickertrainings in der Pferdewelt

Das Clickertraining wurde ursprünglich für Meeressäuger, Hunde und andere Tiere entwickelt, doch erst in den 1990er Jahren begann es, sich auch in der Pferdewelt zu etablieren. Die traditionelle Pferdeausbildung basierte lange auf Druck- und Nachgiebigkeitssystemen, die sich auf negative VerstärkungNegative Verstärkung (R-) ist eine Methode der operanten Konditionierung, bei der ein aversiver Reiz entfernt oder verringert wird, um die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens zu erhöhen. Das Tier lernt, dass... » Weiterlesen stützten. Die Übertragung der Prinzipien der positiven Verstärkung auf Pferde war daher ein bedeutender Paradigmenwechsel.

Die ersten systematischen Ansätze kamen aus den USA, insbesondere durch die Arbeit von Alexandra Kurland, die früh erkannte, dass die Methoden der Delfin- und Hundetrainer auch auf Pferde anwendbar sind. Sie veröffentlichte 1998 das Buch Clicker Training for Your Horse, das sich als eines der ersten Werke mit dieser Methode im Pferdetraining befasste. Kurland zeigte, dass Clickertraining nicht nur für Trick- und Bodenarbeit genutzt werden kann, sondern auch zur Verbesserung des alltäglichen Umgangs und zur Schulung von Bewegungsqualität und Kooperationsverhalten.

Zeitgleich begann auch Shawna Karrasch, die als Meeressäugertrainerin arbeitete, die Prinzipien der positiven Verstärkung auf Pferde zu übertragen. Sie arbeitete mit Spitzensportlern und machte Clickertraining auch für professionelle Reiter interessant. Ihre Methode basierte darauf, Pferde durch Belohnung zu motivieren, anstatt durch Druck oder Bestrafung zu korrigieren.

Das erste deutschsprachige Buch über Clickertraining für Pferde wurde bereits 1999 veröffentlicht: die Übersetzung von Kurlands Werk mit dem Titel Pferdetraining mit dem Clicker. Handbuch des Clickertrainings. Allerdings fand es in Deutschland zunächst wenig Beachtung, da sich der Pferdesport weiterhin stark an traditionellen Methoden orientierte.

Die Verbreitung des Clickertrainings in Deutschland

Während das Clickertraining für Hunde in den 1990er Jahren schnell populär wurde, dauerte es bei Pferden länger, bis sich diese Methode durchsetzen konnte. Erst in den 2000er Jahren begannen einige deutsche Trainerinnen, sich intensiv mit der positiven Verstärkung auseinanderzusetzen und das Wissen gezielt an Pferdebesitzer weiterzugeben.

Eine der ersten, die die wissenschaftliche Grundlage des Clickertrainings detailliert auf Pferde übertrug, war Marlitt Wendt. Als Verhaltensbiologin legte sie besonderen Wert auf die kognitiven Fähigkeiten von Pferden und erforschte, wie sich Motivation, Lernen und Emotionen im Training beeinflussen. Mit ihrem Buch Im Dialog mit dem Pferd: Belohnungslernen – der Schlüssel zu Motivation und Vertrauen aus dem Jahr 2011 veröffentlichte sie eines der ersten umfassenden deutschsprachigen Werke zum Thema. Wendt betonte, dass Pferde nicht nur durch Belohnung schneller lernen, sondern dass die Art des Trainings auch einen erheblichen Einfluss auf ihre emotionale Haltung hat.

Auch Sylvia Czarnecki spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Clickertrainings in Deutschland. Sie kam ursprünglich aus dem Bereich der Zirkuslektionen und veröffentlichte 2011 ein Buch zu diesem Thema, das bereits grundlegendes Wissen über Markertraining enthielt. Viele Pferdebesitzer kamen über das Training von Zirkuslektionen erstmals mit der positiven Verstärkung in Berührung. 2016 folgte dann ihr Buch Ehrlich motiviert!, das sich explizit mit Clickertraining für Pferde befasste und die Methode einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machte.

Viviane Theby, die sich ursprünglich intensiv mit dem Clickertraining bei Hunden beschäftigte, erkannte schnell die Vorteile der Methode für Pferde. Als Tierärztin legte sie besonderen Wert auf die praktische Anwendbarkeit im täglichen Umgang und trug dazu bei, dass Clickertraining zunehmend in den Bereichen Medical Training und Tierarztvorbereitung genutzt wurde.

Ein weiterer Meilenstein war die Arbeit von Nina Steigerwald, die das Clickertraining gezielt für Gymnastizierung und physiotherapeutische Maßnahmen einsetzte. Sie bewies, dass positive Verstärkung nicht nur das Verhalten formt, sondern auch zur Verbesserung der Körperhaltung und Bewegungsqualität beitragen kann. Durch ihre Arbeit wurde das Clickertraining zunehmend auch in Fachkreisen als wertvolle Methode für die Gesunderhaltung von Pferden anerkannt.

Die Professionalisierung und wissenschaftliche Weiterentwicklung (2010–2020)

Mit der zunehmenden Verbreitung des Clickertrainings stieg auch der Bedarf an strukturierten Weiterbildungen für Trainer. In den 2010er Jahren entstanden daher immer mehr Seminare, Online-Kurse und Workshops, die sich gezielt mit der Anwendung positiver Verstärkung bei Pferden befassten. Während sich frühe Clickertrainer das Wissen oft autodidaktisch oder aus dem Hundetraining aneignen mussten, gab es nun erstmals systematische Ausbildungsprogramme.

Parallel dazu entwickelte sich das Training weiter. Trainer wie Marlitt Wendt und Sylvia Czarnecki beschäftigten sich verstärkt mit der Rolle von Emotionen im Lernprozess. Studien zeigten, dass Pferde mit negativen Verstärkungsmethoden häufig Stressverhalten zeigen, während sie mit positiver Verstärkung nicht nur schneller lernen, sondern auch eine deutlich höhere Kooperationsbereitschaft und Neugier entwickeln.

Auch die Integration von Medical Training wurde in dieser Phase immer wichtiger. Nina Steigerwald zeigte, dass Pferde durch gezieltes Training lernen können, freiwillig Hufe zu geben, sich ohne Zwang untersuchen zu lassen oder sogar medizinische Maßnahmen wie Impfungen gelassen zu akzeptieren.

Internationale Kongresse wie die ClickerExpo begannen, eigene Sektionen für Pferdetraining anzubieten. Trainer aus verschiedenen Ländern tauschten sich über wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Methoden aus, wodurch das Clickertraining kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Viele Pferdetrainer bildeten sich parallel auch in anderen Bereichen fort, etwa im Hundetraining oder in der Verhaltensforschung, um ein tieferes Verständnis für Lernprozesse zu gewinnen.

Ausblick: Herausforderungen und Potenziale für die Zukunft

Obwohl sich das Clickertraining und die positive Verstärkung im Pferdebereich immer weiter verbreiten, gibt es nach wie vor erhebliche Herausforderungen, die eine breitere Akzeptanz und Anwendung erschweren. Während die Methode in der Bodenarbeit bereits gut etabliert ist, bleibt sie in vielen anderen Bereichen – insbesondere beim Reiten – noch wenig erforscht und umgesetzt.

Positive Verstärkung und Vertrauen in neue Methoden – eine Lücke im Wissen

Trotz der wachsenden Akzeptanz positiver Verstärkung greifen viele Menschen in der Pferdeausbildung – und darüber hinaus – weiterhin auf traditionelle Methoden zurück, die auf Druck, Kontrolle und negativer VerstärkungNegative Verstärkung (R-) ist eine Methode der operanten Konditionierung, bei der ein aversiver Reiz entfernt oder verringert wird, um die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens zu erhöhen. Das Tier lernt, dass... » Weiterlesen basieren. Dies geschieht oft nicht aus Ablehnung positiver Methoden, sondern aus Unsicherheit und mangelndem Vertrauen in deren Wirksamkeit. Viele Reiter und Trainer sind mit klassischen Ansätzen aufgewachsen, bei denen das Pferd lernt, unangenehmen Reizen auszuweichen – sei es durch Schenkeldruck, Zügelhilfen oder Gertenimpulse. Die Vorstellung, dass ein Pferd durch freiwillige Mitarbeit und Belohnung genauso zuverlässig und präzise agieren kann wie durch konventionelles Training, ist für viele schwer greifbar.

Das Arbeiten mit Belohnung ist heute in vielen Bereichen der Pferdeausbildung durchaus akzeptiert. Leckerli oder Lob als VerstärkerEin Verstärker ist ein Reiz oder eine Konsequenz, die die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens erhöht. In der operanten Konditionierung unterscheidet man zwischen positiven und negativen Verstärkern. Ein positiver Verstärker ist... » Weiterlesen werden längst nicht mehr so kritisch gesehen wie noch vor einigen Jahren. Allerdings bleibt die konsequente Umsetzung eines Trainings, das vollständig auf positive Verstärkung setzt und druckbasierte Methoden konsequent auslässt, weiterhin selten. Viele Reiter nutzen Belohnung als Ergänzung, greifen aber in schwierigen oder ungewohnten Situationen doch wieder auf traditionelle Hilfsmittel zurück, weil es an Wissen, Erfahrung oder Vertrauen in die alternative Methode fehlt.

Dies steht jedoch im Widerspruch zu Entwicklungen in anderen Bereichen des Tiertrainings. In Zoos und Tierparks hat sich die positive Verstärkung längst als Standard etabliert, insbesondere beim Training von gefährlichen und großen Tieren wie Elefanten, Raubkatzen und Walen. Diese Tiere können nicht mit physischem Druck oder Zwang trainiert werden, sondern ausschließlich über positive Motivation. Es zeigt sich dabei immer wieder, dass sie nicht nur zuverlässig auf Signale reagieren, sondern auch aktiv an ihrer Ausbildung teilnehmen und freiwillig mitarbeiten – sei es für medizinische Untersuchungen, Verhaltensstudien oder Trainingsprogramme zur geistigen Beschäftigung.

Ironischerweise hat sich das Training von Wildtieren in Zoos maßgeblich auf die Weiterentwicklung des Haustiertrainings ausgewirkt. Viele moderne Techniken im Hundetraining oder bei Pferden stammen ursprünglich aus der Arbeit mit Delfinen und Großkatzen, wo Methoden wie Shaping, Markersignale und differenzierte Verstärkung erstmals systematisch eingesetzt wurden. Während es in diesen Bereichen längst bewiesen ist, dass positive Verstärkung funktioniert, scheuen sich viele Pferdebesitzer und Reiter noch, sie konsequent anzuwenden.

Gerade beim Reiten besteht hier eine große Vertrauenslücke in die positive Verstärkung. Während sich viele Menschen inzwischen für Clickertraining am Boden begeistern, wagen nur wenige den Schritt, diese Methode auch auf das Reiten zu übertragen. Das liegt nicht nur an der fehlenden Erfahrung und Anleitung, sondern auch an der tief verwurzelten Vorstellung, dass Kontrolle über das Pferd nur durch Druck und Nachgiebigkeit erreicht werden kann. Dabei zeigt die Arbeit mit Wildtieren, dass selbst die größten, stärksten und unberechenbarsten Tiere freiwillig und zuverlässig mitarbeiten können – ganz ohne Zwang.

Ein weiteres Problem ist, dass es bislang nur wenig Anleitung und Wissen zur positiven Verstärkung beim Reiten gibt. Viele Menschen kommen zur positiven Verstärkung, weil ihre Pferde alt, krank oder verletzt sind und deshalb nicht mehr geritten werden können. Sie beginnen, sich mit alternativen Trainingsmethoden auseinanderzusetzen und entdecken dabei die Vorteile der positiven Verstärkung – allerdings meist nur für die Arbeit am Boden. Nur wenige aktive Reiter wagen den Schritt, auch beim Reiten oder der Ausbildung ihres Reitpferdes positive Verstärkung auf die gleiche Art und Weise einzusetzen, wie sie es bereits am Boden tun.

Dies führt zu einem Teufelskreis: Weil es wenig Anleitung und praktische Erfahrungsberichte zum Reiten mit positiver Verstärkung gibt, fällt es Reitern schwer, sich eine funktionierende Umsetzung vorzustellen. Dadurch bleibt das Interesse begrenzt, und weil die Nachfrage gering ist, wird auch in diesem Bereich weniger geforscht und Wissen weitergegeben. Solange dieser Kreislauf nicht durchbrochen wird, bleibt die positive Verstärkung für viele Reiter eine Methode, die sich auf Bodenarbeit und spezielle Situationen beschränkt – und nicht als umfassender Ansatz für die Ausbildung von Reitpferden wahrgenommen wird.

Ein weiteres Hindernis ist, dass die Anforderungen, die wir an Pferde stellen, oft ihre aktuellen Fähigkeiten übersteigen. Viele der Aufgaben, die wir von Pferden erwarten – sei es das Reiten in bestimmten Lektionen, das Überwinden von Hindernissen oder lange Ausritte – setzen eine körperliche und mentale Belastbarkeit voraus, die nicht immer gegeben ist. Gerade in diesen Fällen fällt es schwer, ausschließlich mit positiver Verstärkung zu arbeiten, da der Trainingsprozess viel Zeit und Geduld erfordert. In der Praxis wird dann oft auf konventionelle Methoden zurückgegriffen, um schneller Ergebnisse zu erzielen.

Zudem spielt der finanzielle Aspekt eine große Rolle. Pferde kosten viel Geld, sei es für Unterhalt, Tierarztkosten oder Ausbildung. Viele Besitzer erwarten daher eine gewisse „Gegenleistung“ von ihrem Pferd – sei es in Form von Reitbarkeit, Leistung oder Turniererfolgen. Dies kann dazu führen, dass Trainingsmethoden gewählt werden, die schnellere Ergebnisse liefern, auch wenn sie nicht immer die pferdefreundlichsten sind.

Vom Tricktraining zur anerkannten Trainingsmethode

In den letzten Jahren hat sich das Clickertraining von einer Nischenmethode zu einer anerkannten Alternative in der Pferdeausbildung entwickelt. Während es früher vor allem für Zirkuslektionen oder als Spielerei betrachtet wurde, wird es heute zunehmend als ernstzunehmender Bestandteil moderner Pferdetrainingskonzepte angesehen. Ein entscheidender Faktor für diese Entwicklung ist die wachsende Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Pferdewelt. Während traditionelle Methoden oft auf überlieferten Konzepten basierten, wird heute verstärkt Wert auf fundiertes Wissen über Neurobiologie, Lernpsychologie und Emotionen gelegt. Die Forschung hat gezeigt, dass Pferde nicht nur auf Reize reagieren, sondern aktiv Probleme lösen, vorausschauend planen und komplexe Zusammenhänge verstehen können.

Damit einhergehend wächst das Bewusstsein für die emotionalen Auswirkungen von Trainingsmethoden. Während früher oft nur die Effizienz einer Technik im Vordergrund stand, wird heute stärker darauf geachtet, wie sich ein Training auf das emotionale Wohlbefinden des Pferdes auswirkt. Parallel dazu ist ein gesellschaftlicher Wandel erkennbar. Immer mehr Pferdebesitzer hinterfragen traditionelle Methoden und suchen nach Alternativen, die auf Partnerschaft, Respekt und ethischen Prinzipien basieren. Der Wunsch nach einem harmonischen, auf gegenseitigem Vertrauen basierenden Umgang mit Pferden ist heute größer denn je.

Auch die Verfügbarkeit von Fachwissen hat sich erheblich verbessert. Während es vor zwanzig Jahren kaum Literatur zu diesem Thema gab, existiert heute eine Vielzahl an Büchern, Online-Kursen und Fachartikeln. Große Konferenzen wie die ClickerExpo widmen dem Pferdetraining mittlerweile eigene Sektionen, und immer mehr deutsche Trainer arbeiten mit internationalen Experten zusammen, um neue Erkenntnisse in das Training einfließen zu lassen.

Ein Wandel ist bereits sichtbar

Trotz aller Herausforderungen zeigt sich, dass sich das Pferdetraining in den letzten zwanzig Jahren bereits deutlich zum Positiven verändert hat. Während früher Methoden, die auf Druck, Strafe und DominanzDominanz beschreibt eine situationsabhängige soziale Beziehung zwischen zwei Individuen derselben Art, bei der eines Vorrang bei Ressourcen oder Entscheidungen hat. Früher wurde angenommen, dass Pferde in festen Rangordnungen leben, doch... » Weiterlesen basierten, die Norm waren, wächst heute das Bewusstsein für pferdegerechtes und wissenschaftlich fundiertes Training.

Die Entwicklung zeigt, dass sich die Pferdewelt im Umbruch befindet – und das zum Besseren. Auch wenn noch viele Herausforderungen bestehen, gibt es immer mehr Menschen, die bereit sind, neue Wege zu gehen und das Training an die Bedürfnisse der Pferde anzupassen. Diese Veränderung geschieht nicht über Nacht, aber sie ist unaufhaltsam. Mit jedem Pferd, das mit Geduld, Respekt und positiver Verstärkung trainiert wird, mit jedem Reiter, der sich für eine kooperative Mensch-Pferd-Beziehung entscheidet, wird ein weiterer Schritt in Richtung einer pferdefreundlicheren Zukunft gemacht.

Möchtest Du auch Botschafter der positiven Verstärkung sein? Dann freue ich mich, wenn du Du diesen Artikel mit Deinen Freunden teilst!